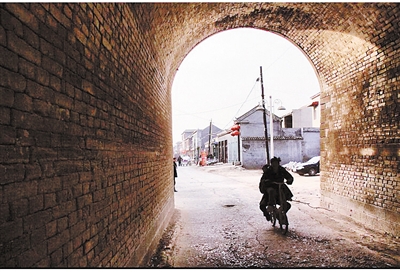

大名古城门洞

地处冀鲁豫三省交界,大名古城可谓大名鼎鼎。历史上先后有三十多次县级以上的行政机构设在大名,其中两次作为国都,七次作为陪都。如此“履历”,足见其不凡。作为黄河以北地区的古代重镇,许多历史节点都能在大名找到痕迹。梳理历史,发现大名的兴衰和文化密码与两条河密不可分,一条是黄河,一条便是中国大运河。

一

黄河与大名县的渊源由来已久。高大的沙麓山就曾矗立于黄河东岸。大名县志记载,沙麓山的主峰起自今大名县东北部,南北近50公里,东西大约15公里。

沙麓山是大名历史发展进程中不能绕过的节点。沙麓山原名菹台、五鹿山,水草丰茂,风景旖旎。《穆天子传》卷六记载,周穆王在位期间,曾三次游历于此。

位于齐国、鲁国交界的沙麓山曾长期为卫国领土。鲁僖公十四年(公元前646年),诸侯会盟于沙麓山。春秋五霸中的两霸与沙麓山有纠葛:公元前658年,齐桓公为了保护中原诸侯国,在沙麓山西侧修筑五鹿城(今大名县东部)。晋国公子重耳失势时曾流落在此,乞食受辱,重耳后来成为春秋五霸的晋文公,曾一度把这块属于卫国的领土纳入晋国的版图。战国时群雄逐鹿,周显王二十六年(公元前343年)齐国、魏国之间著名的马陵之战就发生在此。

沙麓山于周襄王六年(公元前646年)八月崩塌,部分冲入黄河,可它的战略地位依旧。

沙麓山低矮了,可它的名声在西汉后期却大了,山脚下崛起的“王氏家族”的女儿王政君被汉元帝立为孝元皇后,在丈夫元帝去世后,历佐四世达六十余年,父和兄弟世代封侯,成帝之世,王氏为侯九人、为大司马五人。

王莽虽是王政君的亲侄子,可由于父亲早死,未及受封。早年家境贫寒,比起那些封侯的叔伯兄弟,王莽起步较晚。可家境也砥砺了他生活俭朴、博学多览、谦恭有礼、事亲至孝等良好行为,以至于他三十八岁官拜大司马时,朝野上下皆赞,声望极高。可是,篡位后做了十五年皇帝的王莽却多以负面形象记载于史料。

“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。向使当初身便死,一生真伪复谁知?”诗人白居易的感叹是因为王莽留给了后人太多的想象空间。倒是黄河给了王莽一个正面的实证——王莽堤。王莽深知黄河桀骜不驯的脾气,在新朝建立后,加大对黄河的治理,多次对金堤进行加筑,感其筑堤免灾之功,家乡大名人称之为王莽堤。王莽堤至今遗迹犹存,干枯的黄河故道——王莽河犹在。

在沙麓山另一端,西晋文学家、史学家束皙曾在大名居住,他的祖父和父亲都是有名的太守。束皙为官时关心民生,辞官后设馆授徒,深受民众爱戴,他辞世后,当地人把村名改为“束馆”。